横浜から東京までの二十キロの道のりを、みんなでタクシーに乗った。第二次世界大戦における敗戦の結果、日本の国全体が慢性的な窮乏状態に陥っていた。人々にとって普通の生活に必要とされる、ありとあらゆるものが不足していた。それは日々の生活必需品だけでなく、食糧そのものが極端に少なかった。どこもかしこも深刻な貧困が支配していた。燃料については言わずもがなで、タクシーはガソリンではなく、木材を焚いて動いていた。時速にして二十~三十キロの間であった。時々車はストップし、そのたびに運転手は車を降りて、もう何キロか走れるように木材を釜に入れて運転していた。こうして一、二回止まってから、やっと私たちは目的地に着くことができた。

四谷は現在、新宿区の「若葉」と呼ばれる地域である。その場所は、たとえ名称は変わっても当時、聖パウロ修道会の住居のあった場所であり、現在でも聖パウロ修道会の日本管区修道院が置かれている場所である。管区長館の近くには中央出版社の社屋があり、その中に書店がある。建物のビルは交通の要所の交差点にあり、上智大学に近く皇居からも遠くない。

一九四六年、アメリカから戻った私は、少し前に終結したばかりの世界大戦がもたらした惨状のすさまじさを、すぐに知った。四谷から新宿駅に通じる幹線道路は完膚なきまでに破壊し尽くされ、穴ぼこと段差ばかりで通行はほとんど不可能であった。一方、戦前からあった何階建てかのビルは掘っ立て小屋や、あわれな状態のあばら家に変わり果てていた。新宿駅近くの歩道も、公園や人々が多く集まる場所も同様で、実にひどい光景であった。手や足を失った男たち、ひどいけがを負った女たち、職を失った若者たち、ここにもそこにも、汚れて誰からも見捨てられた子どもたちが泣いていた。地面に横たわり、かろうじて壁に寄りかかっている人たちは、みな異口同音に低い声で嘆いていた。ある人は通りがかりの人に向かって、もう一日生きられるだけの、わずかの食べ物を乞うて手を差し出していた。私は今までの人生で、このような哀れな光景を目にしたことがなかった。

私たちは四谷の聖パウロ修道会に着いた。兄弟会員たちは一九四四年に王子の小教区と別れを告げてから、ここに移転していたのである。タクシーで四谷に向かう間、兄弟会員たちから、世界大戦の戦前と戦中にかけて、日本の聖パウロ修道会が四谷に立派な広い家を持っていたこと、その家は大きく、かなりの人数も十分に収容できたこと、その家はパウロ会員たちが従事すべき将来の諸活動のための十分なスペースと、いろいろな意味で便利な家であったことなどを聞いた。しかし一九四五年五月二十五日のあの夜、アメリカ軍の焼夷弾が建物に落下し、家を完全に破壊してしまった。残ったのは一本の煙突とセメントの壁だけだった。

聖パウロ修道会の敷地に着いた私は、兄弟会員たちが悪天候の時の臨時避難所として、焼け残ったセメントの壁の上に、粗末な小屋を作っているのを見た。

その小屋は一階に小さな台所があり、賄いのおばさんとパウロ神父のための畳があった。他の会員たちは二階に泊まっていて、私はそこに迎え入れられた。会員たちはお金を一銭も持っていなかったし、食料品の店は品不足のため閉店していた。その日、飢えの苦しみを和らげるごく少しの米が得られたら、それはもうたいしたものだった。しかしキエザ神父とボアノ神父は、かなり早くから数人のアメリカの軍人と親しくなり、何とか毎日幾らかの缶詰食品や大きな丸パン、また何枚かの毛布を手に入れることができた。こんな状態で、私たちはある期間、生活をしていた。

パウロ神父の健康状態が心配であったが、彼は計画を立てるのをやめることなく、その計画に私たちも参加させていた。新しい家、新しい印刷工場、さらに多くの人々に私たちのメッセージを伝える計画までが準備されていた。この最後の計画は、ある種の恐れにも似た慎重さをもって進められた。なぜならそれは、今の私たちの能力をはるかに超えるものだと思われたからである。しかし後日、私たちはその恐れが杞憂だったことに気づいた。事実、この計画は速やかにパウロ神父の頭と心のうちに成長し始め、彼はその実現のために決然と自らの全精力を傾注したのであった。

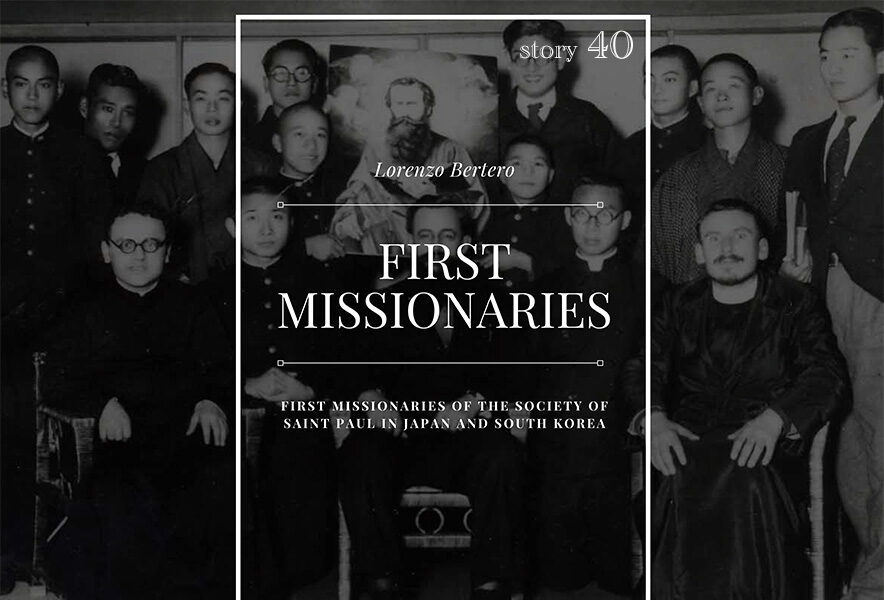

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年