※衝撃的な内容が含まれています。辛いと感じる方はどうぞ無理なさらないでください。

本稿はカルロ・ボアノ神父の記述によるものだが、末尾に記載されたものと前文は重複する箇所がある。

ここで私は、被災の直後に綴った日記(あの悲劇的な日の出来事を記した)を読み返してみたいと思う。

「東京 一九四五年五月二十六日 土曜日」

「私たちは今、上智大学にいる。ここはドイツ人のイエズス会士たちが経営する大学である。私たちの家は、五月二十四日から二十五日にかけて米軍の夜間爆撃によって全焼してしまった。二十四日の二十一時三十分ごろ、空襲警戒警報が発令。ラジオはB29の大編隊が南方洋から北上しつつあると報じている。私はベッドに入ったばかりであったが、起きて服を着て布団を畳み、下の階に運んだ。ベランダを開け、そんな場合にはいつもしているとおり、聖堂の品物を運び出した。しかし私は「何も大変なことは起きはしない」という期待感を持っていた。それまでの何回もの爆撃は、周囲を完全に破壊していた。残っているのは私たちの家と後ろの学校、南側の谷の下の何軒かの民家、そしてお寺だけであった。私は幾つかのカバンを、防空壕に入れようか外に出しておこうかと迷った。(防空壕は庭の真ん中に大きな穴を掘って、それに覆いをかけてあった)。会員たちは動いていなかった。ただ、ミケーレ修道士だけが米軍機に向かって悪態をついていた。パウロ神父は病院に行っていた。

二十二時ごろ、空襲警報が発令された。B29が接近していた。いったいどこを爆撃するのだろう? 私は聖堂の品物、パウロ神父のカバン、ミケーレ修道士とオクシリア(私たちの所に滞在していた船員の一人)の荷物を防空壕の中に入れた。キエザ神父は何も入れようとはしなかった。それは彼にとって一種の「抗議」であった。キエサ神父は言っていた、「誰かが防空壕をかき回して、大事にしまっておいた私の携帯ラジオを壊したからだ」と。私は防空壕のふたを閉めた。一機の米軍機が飛来して来た。それはサーチライトの光に捕らえられ、青銀色に反射していた。高射砲が激しく発砲していた。しかし命中することなく、米軍機は飛び去っていった。私はふたのないもう一つの防空壕に寝布団の大きな包みを押し込み、上からしっかりと土をかぶせた。数機の米軍機が上空を通過していき、何発かの爆弾が炸裂する音を聞いた。新橋方面が火災で真っ赤になっていた。逃げる時の邪魔になると思って他の荷物も防空壕に入れた。防空壕のふたにも土をかぶせた。私の仕事は終わった。後はただ、成り行きを見守るほかはない。そうだ!ご聖体を安全な場所に移さなければ! 私はご聖体の入った器を手に持ち、倉庫の中の決められている場所に運んだ。それから外を見ようと倉庫を出た。あちこちから米軍機が襲来していた。焼夷弾がたびたび落下してきて、私は三、四回地面に突っ伏した。爆弾が落下してくるヒュー、ヒューという音が近かったからである。

二十三時ごろ、四方に火災が起こるのが見えた。もっとよく見ようと二階に上がった。麹町の私たちの印刷工場がある中央出版社の一帯は火の海であったが、なぜか遠い場所の出来事のように思われた。品川、五反田、新宿方面にも火災は発生していた。パガニーニ神父は、「(火災は)線路に沿っている」と言った。それが「山の手線」に沿っていたのなら本当であったろう!激しい南風だった。「赤坂見附」辺りに爆弾が落ちて、炎が立ち上った。煙は私たちの所にまで届いた。

二十三時三十分、一機の爆撃機が炎に包まれて墜落した。爆弾の投下が近づいてきている。私たちは助かるだろうか? 空一面煙に覆われていた。機影はほとんど見えないが、高射砲はなおも発砲している。一発の焼夷弾が南側の谷、私たちの家の前に落下した。

風がその焼夷弾の破片をここまで飛ばしてきた。それは燃えながら落下してきたが、被害はなかった。二十三時四十五分、今、私は倉庫にいる。少し前に私は一人の兄弟会員に罪の赦しを与え、そして私も彼から罪の赦しを受けた。危険は差し迫っていた。真夜中ごろである。ヒューッという音がして、私たちは地面に伏せた!キエザ神父がすぐそばにいた。爆発の音……。爆弾が私たちの家の後ろにある学校に落ちたのだ。爆弾の破片で左側の住宅と壁に火がついた。私たちは急いでそれを消し止めた。庭から二階の私の部屋を見上げたら、そこは赤い光で輝いていた。私は心臓が止まる思いがした、家が燃えている!急いで裏手に回った。そして間違いに気づいた。家は今のところは無事で、私の部屋の窓ガラスを通して見えた赤い光は、実は燃えている学校の反射だったのだ。学校は今や巨大な燃える薪となっていた。誰かが、「燃え移ると危険だから、竹垣に水をかけたらいい」と助言した。竹垣は学校に近くて、火がついたらとても危険だったからである。私は小型のポンプを取りに行ったが、それは壊れていて役に立たなかった。垣根に戻ると、パガニーニ神父が水をかけているのが見えたが、もうこれ以上頑張ることはないだろう。すでに学校の火災は鎮火に向かっていたのだから。それで庭へと戻った。風が谷から火の粉を運んでくる。今差し迫っている大きな危険は、この方面からのものであるのは明らかだ。

兵士(あるいは警官?)が私たちに近づいてきて「無事か?」と尋ね、右手のご近所を一巡りしてきて「危険はない」と言った。しかしそれが私たちを励ますための言葉なのは明らかであり、彼の言葉は何の役にも立ちそうにないと思われた。事態は本当にひどかったので、誰もがあの軍服を着た人の「大丈夫だ」という言葉を素直に信じることはできなかった。私は聖体容器を取りにいき、それをポケットに入れて戻ってきた。こんな形でポケットの中に主をお入れすることは確かに失礼ではあるが、主は今、何が起きているかをご存じでいらっしゃる!

午前零時十五分、ミケーレ修道士が庭で叫んだ。「危ない! 危ない! 水! 水!」。

庭の木に火がついて燃え出したのである。誰かが二杯ほどバケツの水をかけたが、火に包まれたお寺から立ち上る火を食い止めることは不可能だと、すぐに分かった。

火は燃える木の葉に勢いを得て、木々の間を瞬く間に広がった。賄いのおばあさんが廊下の隅にあったパンの小箱を探しにきた。もうどうしてよいのか、私たちには分からなかった。猛烈な風が、らせん状のつむじ風を巻き起こし、おびただしい火の粉や燃えている木片を運んできた。私たちはみんな、ぼう然自失だった。今や火と煙から自分自身を守らなければならない。誰が家のことを心配する余裕があっただろう。

今、いったい何時だろう? 私はもう時間の観念を失っていた。他の爆撃機が上空をまだ飛んでいるのかどうかさえ気づかなかった。高射砲の砲撃はもう聞こえなかったが、こんな煙の中で果たして正確な砲撃ができるのだろうか?突然ミケーレ修道士が叫んだ、「火事だ!」と。確かに日本家屋の壁に張ってある板を炎の舌がちろちろ這っている。それはキエザ神父の部屋の窓のすぐそばだった。水はもうなく、どうすることもできない。私は家の裏に回って、洋風の建物に目を向けた。そこはすでに燃え上がっていた。もう万事休す! 生き延びること、逃げることだけを考えるべきだ!

パガニーニ神父が「印刷工場へ行こう!」と言って、賄いのおばさんと一緒に歩き出した。ミケーレ修道士と安藤君が私に追いついた。貴重な食料であるパンと米を持って逃げなければならない。でも、それはどこにあるのだろう?安藤君がパンの入っている小箱を見つけて、それを持って去って行った。私は食糧を入れる小箱を持ったが、中身を確かめるゆとりも、心の落ち着きもなかった。ミケーレ修道士は煙が充満している家の中で、必死になって米を探し続けた。私は自転車に乗ろうとしたが、うまく乗れなかった。それで自転車を放り出した。その時、持ち出した小箱の中に米が入っていることに気づいた。そこでミケーレ修道士にもう箱を探すのは止めるように知らせた。絹ちゃん(神学生の姉)が、防空頭巾の上から最後のバケツの水をかぶって去って行った。残っているのは、もう私とミケーレ修道士だけである。家は燃え続けていた。その様子は、まるで助けを求めて絶望の叫びを上げている生き物のように思われた。ミケーレ修道士は何枚かの掛け布団を自転車に積んで運ぼうとしたが、それは絶望的な作業だった。「さあ、行こう!」、松明のように燃え続ける家のそばに、いつまでもいては危険である。ミケーレ修道士は、自転車の代わりに今度はリヤカーを使って、なおも頑張っていた。私は米の箱を背中に担いでその場から去った。すでにくすぶった炭の山のようになった学校の前を通って、「四谷見附」方面に向かった。空気は熱く、煙はいっぱいで、道路は私たちより先に逃げた人たちが捨てていったのだろう、さまざまな荷物や残骸であふれていた。

あちこちに壊れた自転車や三輪車がひっくり返っていた。何もかもが全く役に立たない、がらくたのように思われた。辺りは暗かった。煙のために周囲はほとんど見えなかった。突風がやむことなく火の粉を運んできて、辺り一帯にまき散らしている。その夜は、町全体をなめ尽くした火災の大音響が満ちていた。激しく叩きつけるような音、物が裂ける音、爆発する音などで、巨大な建造物が狂ったように振動しているかのように感じられた。

いつからこの大音響に気づいたのだろう? いや、「いつから」とは言えない。炎の中を家から逃げ出す前であったことだけは確かだ。谷がすっかり焼けた時には、まるで気にしていなかったのだ。もしかしたら最初の火災の延焼を防ぐために作業員が働いている音なのだと、ばかげたことも考えたりもした。しかし今、火事そのものがこのすさまじい大音響を引き起こしていることに気づいた。建設工事にも似たその大音響は、物が破壊されていく音だったのだ。私は走り続けた。火の粉の雨が横なぐりに、激しく、間断なく降り注いでくる。煙のために息が詰まりそうだった。あえぎながら口で息をした。電車通りの方に曲がると、路肩に数人の兵隊がたくさんのなまこ板の陰にしゃがみこんでいる……。もうひとふんばりだ! やっと電車通りに着いた。右に曲がる。すると暗がりの中を歩いている人たちがいた。風は、先ほどの場所よりはずっと涼しかった。とっさに私は考えた、どこに行こう? 辺りは一面、火と煙だ。私は何度目かの空襲の時に聞いた話、「大勢の人が絶対に安全だと思われていた場所に避難していて、そこで全員が焼け死んだ」を思い出した。安藤君が前を歩いているのを見た私は、彼を追い越してパガニーニ神父、賄いのおばあさんと絹ちゃんに追いついた。彼らも追い越したのだが、誰も私には気づかなかった。

パガニーニ神父が言った、「印刷工場も火事だ」と。当然だ。この夜、火事になっていない所がいったいどこにあるだろう?

ここで少し休もう。もうこれ以上歩いても同じだ。私たちは「四谷見附」の交差点にいた。崩れ落ちた石垣のそばで、地面に横になった。そこはセメント作りの防火用水桶の近くだったが、それがいったい何の役に立つだろう?

少しだけ風がよけられる。だが、喉が渇いてひりひりする。水筒を引っ張り出したが、中はからっぽだった。完全に乾ききっていた。周りに大勢人がいた。これが少なくともあの夜の暗がりで、もうろうとした意識の中で私が持った印象であった。パガニーニ神父が私に他の人たちの安否を尋ねた。「彼らはどうなっただろう?」。 オクシリアとキエザ神父は、みんなより先にリヤカーを引いて歩いて行った。その後、どうなったか分からない。そしてミケーレ修道士は? 彼は私の後で出発したはずだ。その時は、しきりに荷物を運ぼうとしていた。彼に何が起こったか分からない。そして他の人たちは?!

ありがたい! みんな、ここにいる! 辺り一面、まるで恐ろしい「世の終わり」のような光景である!

町のどこもかしこも燃えている、燃えている、燃えている! 煙は濃いが、ここは風が涼しい。炎に包まれている家とは距離があり、火の粉と煙は頭の上のかなり高い所を通っているからだ。時々、パガニーニ神父が心配そうに私に尋ねる、「ミケーレ修道士はどこにいるのだろう? オクシリアは? キエザ神父は?」。私は答えることができなかった。生きていてくれさえすれば!……。少しして、突然キエザ神父がガスマスクを着けてひょっこり姿を現した。オクシリアも、ミケーレ修道士もいる! みんないる! 神に感謝!

誰一人、けがはなかった。みんなどうやって、あの「地獄」を生き延びたのだろう。

キエザ神父とオクシリアは、周囲の状況が絶望的になった時、すぐリヤカーに荷物を載せて印刷工場へと向かった。百メートルほど行くとリヤカーを捨てて、崩れかかった塀に身を隠していたという。私たち後から来た者はそのリヤカーを見なかったか、気がつかなかったのだ。しかしミケーレ修道士はそのリヤカーを見つけて、荷物の上に自分の掛け布団をかぶせて引き始めた。そうしているうちに一発の焼夷弾が、まさに彼の頭の上で爆発し、炎の束を辺りにまき散らした。その一つが落下する際にミケーレ修道士の体をかすめ、彼を地面に打ち倒し、ズボンをボロボロにした。もし彼がほんのわずかでも前方にいたら、焼夷弾の破片は彼の頭を直撃し、「万事休す」だったろう! しかし彼はけが一つせずに起き上がり、また歩き始めた。だがミケーレ修道士は、燃えている焼夷弾の破片が布団に落ちたのに気づかなかった。それに気づいたキエザ神父とオクシリアがミケーレ修道士を呼び止めて、避難している場所から飛び出した。彼らはすでに燃え始めた布団を放り出して、壁の後ろに逃げ込んだのだ。こうして今、私たちは「生きて」、ここにいる。

いくらか気持ちが落ち着いてきたので、私は少しのパンにバターを付けて食べた。それからキエザ神父は、印刷工場の様子を見に行った。オクシリアは、私のそばの地面に座っていた。周囲の光景はまだ恐ろしかった! 見渡す限り辺り一面、火の海であった。

「市ヶ谷」方面、大本営のある辺りに、何かが強烈な白い光を放ちながら燃えていた。「新宿」周辺では、前の時に空襲を免れた百貨店が火煙に包まれながら崩れ落ちて、火花と火の柱を天に立ち上らせていた。それらは空中に舞い上がり、風に吹き飛ばされていた。「東京全体がここと同じだ!」と、オクシリアが叫んだ。それは大げさだったかもしれないが、火災が実に広い範囲に及んでいたことは間違いなく、それは風のためにさらに範囲を拡大していた。

まだ避難を続けなければならないのだが、どこへ行ったらいいのか分からない。ちょうどその時、空襲警報解除のサイレンが鳴った。今、何時だろう? 時間を聞く気がしなかった。B29はいったい何機ぐらい来たのだろう? 二百機? 三百機? 四百機? だが、そうした疑問自体無意味じゃないのか? 被害は見たとおり、そのまんまだ……。近くで市電が停車した。オクシリアが「私たちも乗れるかどうか、行ってみよう」と提案した。そして私たちは乗車することができた。乗客は横になったり、うずくまったりしていた。熟睡している人あり、居眠りしている人あり、ひそひそ話しをしている人ありで、周囲で何が起こったのか全く無関心な雰囲気だった。いや、まるで何も起こらなかったかのようなのだ! 私たちが、絶望し、呪い、叫び声を上げないとも限らないというのに! この人たちはいったい何なのだろう。運命論者なのだろうか?そうかもしれない。しかし、他の理由もある。彼らは周りの人を恐れているのだ。誰かが自分たちの話に聞き耳を立てているかもしれない! それはもしかしたら私服警官や警察のスパイかも知れない。不満や批判は「精神の弱さ」の現れと見なされたり、政府や軍への反抗心の芽生えと受け取られたり、売国奴のする態度と見られていたのだ。この時代の日本人は(身の安全のため)、いとも簡単に自分の本音や本心を隠すことがあったのだ。

午前四時。やっと時間が分かった。誰かが「四時だろう」と言う。この時間になれば空がいくらか明るくなり始めるのだが、この火と煙の下ではまだ真夜中のように暗い。それでもオクシリアは、「誰かよその人が私たちの埋めた荷物を掘り出さないか確かめるため、『家』に戻ろう」と言った(と言っても、私たちの家は焼けてもうないのだが……)。

「残していった荷物や品物が、全部焼けたわけでもないだろう」という思いで、私たちは「家」に戻ることにした。かつて家が建っていた場所に、やっとのことでたどり着いた。そこはわずかに壁と壁側の煙突、そして倉庫が半分残っている以外、建っているものは何もなかった。

かつての「家」があった場所は、全く見分けがつかなくなっていた。わずかに残った壁がなかったなら、ここに来ても「きっと道を間違えたのだ」と思ったに違いない。私たちが逃げる時にとおってきた道も、すっかり様子が変わっていた。隣にあった学校は消え失せ、以前残っていた何軒かの家も私たちの家と同様、消えていた。道路は、まるで広大な瓦礫の「畑」の中の曲がりくねった一本道のようであった。その瓦礫の中に、金庫や低い垣根の残骸、灯篭、玄関の柱、炭化した木々、銭湯の煙突が転がっていて、それらはまるで、空を指している大きな人間の指のように私には思われた。

朝の光が、煙のカーテンを通して次第に強く明るくなるにつれて、辺り一帯が完全な焦土と化しているのが明らかになった。私は積み上げた土の上に座って、そして待った。

ミケーレ修道士とオクシリアが中央出版社に行くために出かけていった。彼らはそこがどうなっているかを知りたかったのである。とりあえず誰かが、ここで番をしているほうがよい。なぜなら、私たちが防空壕にしまっておいた品物は、焼けないで完全に残っていたからである。

午前七時半になると、元王子教会の女性信徒の白幡さんが来てくれた。私に兵隊さんからもらったというたばこと、握り飯をくれた。彼女は以前、別の場所で三回も爆撃を受けていた。それは無慈悲な運命ではあるが、こうした不運はあの当時、周囲に実にたくさんあったのである。家を失って親戚のもとに逃れたが、そこにもまた焼夷弾が落ちた。そしてその不幸は、「ここならもう絶対に安全!」と思っていた田舎の知人の家でも繰り返されたのだ。今、白幡さんがどこに身を寄せているのか分からない。なんとかわいそうな人!

安藤君が私たちの所に来た。真っ青な顔色で「頭が痛い」と言って、地面に毛布を広げて、その上に長々と横になって眠ろうとした。でも眠れなかった。風は強く、その上に雨も降り始めていた。

私は中央出版社に向かった。そこでミケーレ修道士、オクシリア、カツさん、絹ちゃんたちを見つけた。彼らは風を避けられる小さな防空壕で、少しでも睡眠をとろうとしていた。中央出版社の建物は完全に破壊されていて、地下からも少し煙が出ていた。パガニーニ神父は外から入り込む煙を防ぐために、全ての窓に泥を塗りつけようとしていた。それは彼がまだ守ることのできるもの、特に印刷用の大切な紙を守るためであった。キエザ神父は避難所を見つけるために出かけていった。私は以前家があった所に戻ったが、少ししてからパウロ神父も入院していた病院から到着した。しかしパウロ神父は、この悲しみに長く留まることなく、すぐに私たちのために避難所を探すために出かけて行った。彼は、上智大学の構内に避難所を見つけられるよう期待していた。事実、間もなく彼は戻ってきて、一時的にではあるが、私たちは大学に避難することができると明言した。

さっそく私たちは荷物を防空壕から引っぱり出して、手押し車に積んだ。そして安藤君とオクシリアが、パウロ神父と一緒に上智大学に向かった。ミケーレ修道士は中央出版社にとどまった。彼は煙と埃で眼を痛めていて開けることができなかった。私は聖体容器と雨がっぱを白幡さんに預けて、荷物を運ぶ手伝いに行った。引っ越しが終わったのは、もう夕暮れ近くで、私たちは全員、大学校舎の一部屋に落ち着いた。この日避難したのは、パガニーニ神父、オクシリア、私、安藤君、カツさんとその娘の絹ちゃんの六人だった。それを見届けるとパウロ神父は病院に戻り、ミケーレ修道士が同行した。キエザ神父の姿は見えなかったが、誰も心配していなかった。私たちは彼が前に話していた場所、つまり浅野さんの所に避難したことを知っていたからである。

五月二十五日の金曜日が暮れた。私たちも家を失った多くの人たちと同様、被災者である。しかし私たちは、神の恵みによって「不幸中の幸い」だったとも言えるのだ。なぜなら私たちは、少なくとも屋根の下で眠ることができるが、道路には一夜にしてすべてを失い、行く当てのないかわいそうな人たちが列をなして、焼け残ったわずかな荷物の包みを手に、あるいは手押し車を引いているのだ。彼らはこれからどこへ行くのだろう? 一歩一歩、たぶん夜通し歩き続けるのだろう。いつまで? 明日までかもしれない!

さて不恐怖と不眠の二十四時間を過ごした私たちは、あてがわれた部屋の床に直接掛け布団を敷いて、疲れ果て、死んだようになって眠り込んだ。やっと私たちの最も長い一日が終わったのだ。数日後に私たちは、またどこか別の場所を探してここを去ることだろう。たぶん私はサレジオ修道会に、パガニーニ神父はフロジャック神父(療養所を経営しているパリ外国宣教会司祭)の所に、そしてパウロ神父とミケーレ修道士は病院に、キエザ神父は浅野さんの所に行くことになるだろう。それは「離散(ディアスポラ)」であり、私たちにとっての「零時」である。(カルロ・ボアノ神父)

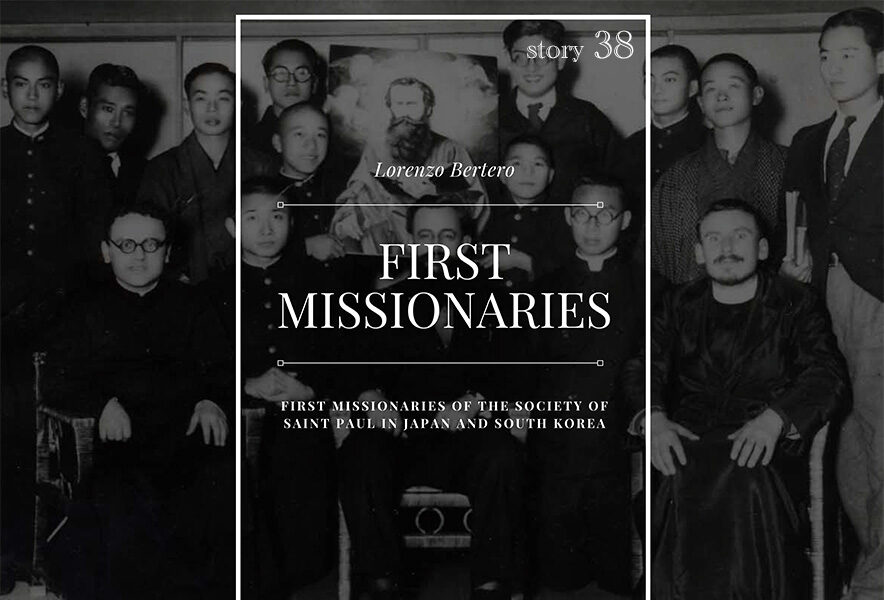

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年