一九四七年は喜びと災いの年であった。パウロ神父はイタリアに出発しなければならず、アメリカ合衆国を経由して祖国に到着し、ローマでは創立者のもとにとどまった。

しばらくの間、私たちはパウロ神父の出発のことで悩んでいた。私たちに残された者には彼のようなイニシアチブをとる情熱、勇気、常に新しい使徒職活動の分野を探求するという熱意が大いに不足していたからである。

最初に建てた家は簡素なものであったが、会員たちと志願者にとっては住み心地の良いものとなっていた。私たちは事業が具体的な効果を生み始めたのを確認し、勇気づけられていた。アメリカ軍の兵士たちはたびたび訪ねて来ては、缶詰や飲物、その他、たいへん貴重な食糧を提供してくれた。食糧はまだまだ少なく、米は配給で、その量もごくわずかだったのである。

印刷工場用の第二の建物の工事も、支障なく進行していた。必要な材木は直接、近くの山から東京まで運ばれていた。ロレンツォ神父は、会員たちと現場監督に全面的に助けられていた。当時、地方から市内に材木を搬入することは厳しく禁じられていたが、アメリカ軍の将校は特別に許可を与えてくれ、工事の便宜のためにと小型の軍用トラックまで提供してくれた。

しかし万事がいつも順調にいくとは限らない。一九四七年に東京を襲った強風によって取り返しのつかない大損害がもたらされた。方々で屋根板が吹き飛ばされ、樹木は根こそぎ倒され、電線や電話線が切断されるなどの事態となった。そのころ私たちの四谷の木造家屋は二階部分が未完成だった。床と屋根は出来ていたが壁はまだだったので、建物は極めて不安定な状態にあった。猛烈な強風はまず屋根を吹き飛ばし、次いで旋風が天井その他を支えていた柱を引き抜いた。たちまち建物全体がすさまじいごう音と共に倒壊し、あっという間に瓦礫の山となってしまった。しかし最悪だったのはそのことではない。

強風で倒れた建物の中にはミケーレ修道士が働いていた。彼は荒れ狂う烈風に襲われて、下半身が板と砕けた山のような瓦の下敷きになってしまったのだ。幸い、けがは腕の骨折だけで命は助かったが、それは彼の体に生涯残る傷跡を残した。

もう一つの取り返しのつかない損失、それは神学生ルカ桑島啓吉の母カツさんの死であった。倒壊した建物は、彼女が住んでいた隣りの小さな家をも押し潰した。就寝中だったカツさんは、倒れてきた柱に胸部を直撃されて亡くなった。即死だった。

カツさんの死は本当に取り返しのつかないことであった。日本の聖パウロ修道会は彼女のように善良で、素直で、賢く、そして寛大な人に会ったことがなかった。主は、天上において必ずや彼女の生涯にふさわしく、カツさんを報いてくださるであろう。彼女の洗礼名は、「パウラ」であった。

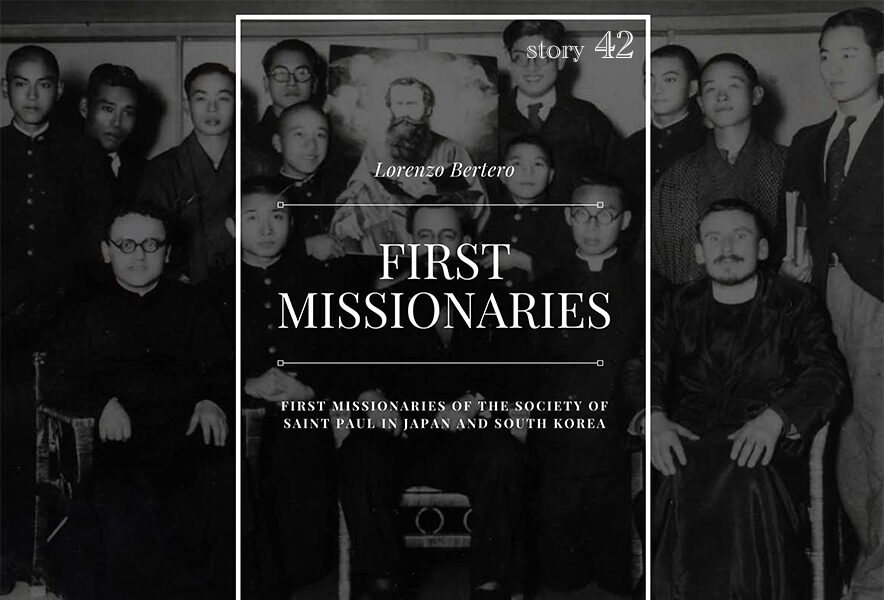

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年