私たちは幸いに(いつもピアチェンツァ神父のおかげではあったが)、多少お歳は召してはいたが、善良なカトリック信徒の女性と知り合った。その人は大森区における私たちの最初の「同志」にして友人、援助者、そして私たちの料理人となった「はまさん」である。

一九三五年一月、私たちは三河島のサレジオ修道会を出て、二人だけで大森区で生活を始めた。その日、私たちが大森の新しい家で食べた最初の食事は、缶詰と幾つかの和菓子だけだったのを覚えている。その翌日、三河島から「はまさん」が来た。サレジオ修道会の教会で見かけたことのある年配のご婦人だったが、その時は彼女の方から深々とお辞儀をしただけだった。だから私たちは彼女について何も知らなかった。彼女はすでに六十歳を越えていて、少し背が曲がっていた。

彼女はピアチェンツァ神父から託された手紙を差し出した。私たちはすぐにそれを読み、彼が約束どおり私たちのことを覚えていてくれたことに感動し、喜んだ。老婦人は、ただちに料理に取りかかり、持参したお米を炊いてくれた。それはあのすばらしいサレジオ修道会司祭からのありがたい贈り物であった。ピアチェンツァ神父はその後もずっと、私たちのことを心にかけてくれ、さまざまな方法で援助をしてくれたのである。

夕食後に私たちは老婦人を部屋に招いて、辞書を引き引き彼女と話しをしようと試みた。半時間ほどの会話の後、私たちは「はまさん」について少しばかりの情報を得ることができた。彼女の姪に当たる未亡人が二人の子ども(十四歳ぐらいの娘と十二歳ぐらいの息子)と一緒に、この近所に住んでいるというのだ。マルチェリーノ神父は彼女と話しながら、その家族のことをもっと知りたいという関心を示した。会話はこんなふうだった。

マルチェリーノ神父。

「はまさん、この近くに姪御さんがいるそうですね」。

「はい神父様、たしか三丁目です。ここと同じ地域です」。

「その場所をよく知っていますか?」。

「もちろんです。たびたび三河島から訪ねたことがありますから」。

「姪御さんはカトリックですか?」。

「いいえ、まだです。けれどもなると思います。名前はかつです」。

「苗字は?」。

「家族の姓は、桑島です」。

「ご主人は?」。

「残念ながら未亡人です」。

「娘さんの名前は何?」。

「絹と言って、毎朝学校に通っています」。

「息子さんは?」。

「啓吉と言います。やはり学校に行っています。とても賢い子で、成績はクラスで上位です。大きくなったら、ひとかどの人間になると思います」。

「明日、あなたの姪御さんにご挨拶できますか?」。

「はい、きっと! 明日、朝食の後に呼びに行きましょう」。

このわずかなやり取りのために、一時間近くもかかった。会話は当然のことながら日本語で行われ、老婦人が話す言葉を書き取って、それを辞書で引いていたのである。それから「はまさん」は自分の部屋に戻り、私たちは「聖務日課」を唱えてから寝る支度にかかった。押し入れから布団を取り出して畳の上に広げ、眠ろうとした。しかしマルチェリーノ神父は先ほどの「はまさん」との会話について、繰り返し考えていた。彼女から聞いた日本語の単語や言葉を反芻しては、私と印象や意見を交換した。その後で、これからの活動について計画を立てたりして、二時間後にやっと私たちは将来を神に委ねて眠りについた。

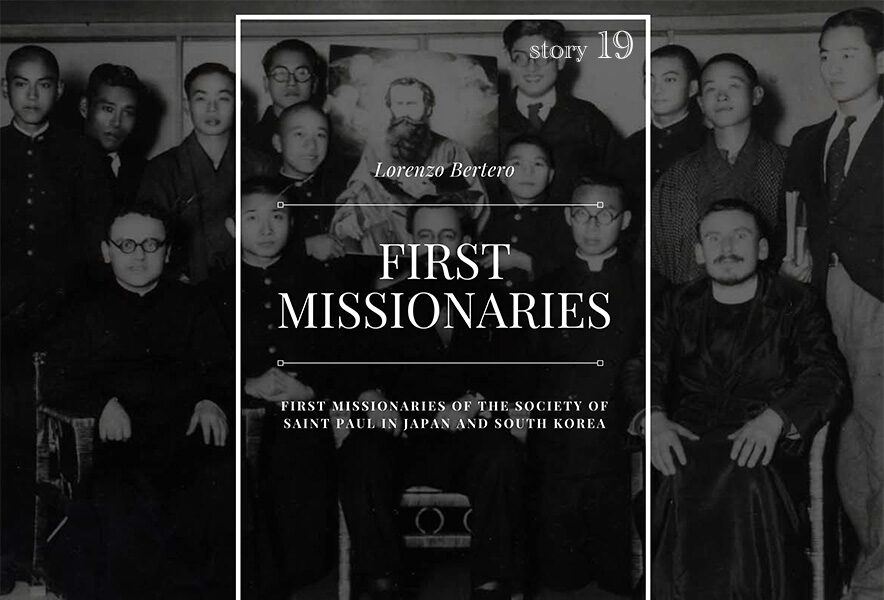

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年