神戸はとても美しく住みよい、人口の多い都市だと私たちには感じられた。一九三四年十二月九日の午後から夕方まで、私たちは大きな喜びのうちに神戸に滞在した。

しかし当然ながら、私たちの思いは「最初のパウロ会修道院を設置するように」とアルベリオーネ神父がはっきり命じた、日本の首都・東京に向かっていた。真の福音の伝達者と同じく私たちも、「旅に際して」袋もお金も持っていなかった。高位聖職者からの推薦状もなかった。法的な見地からは何一つ整っていなかったのだ。私たちが持参してきたのはアルベリオーネ神父の推薦状の他に、アルバ教区長のG・レ司教のご好意による一種の教区の同意書だけであった。レ司教は一九一四年、アルベリオーネ神父が創立した聖パウロ修道会の使徒職活動を認可した方である。そのため私たちは、アルベリオーネ神父の事業を認可したという聖座(バチカン)の書類を何も持っていなかった。

私たちを歓迎してくれたあのフランス人神父の日本人協力者たちの姿を見て、私たちは初めて日本の衣服というものに接したわけだが、それは確かにヨーロッパ人の服装とは全く異なったものであった。今では私たち会員の誰もが、日本人の主たる服装が男も女も切る「着物」であること。また女性の着物は、色とりどりの鮮やかな染色で際立っていることを知っている。ボタンのついていない「着物」の上に、布でできたゆるいベルト(帯)を締める。外見は、言ってみれば私たちの寝室用のガウンのような形である。

男性の「帯」はこれといった特徴のない簡単なものであるが、女性の帯は象徴的な価値を持っていて、慣れた目には一目でそれを着用している人の社会的地位が分かる。その帯は腹部に巻いて、帯の末端は背中の下に来る。帯に使用される布の豪華さと値段は、その女性の生活水準のほかに、その人の属する社会的な階級も明示している。こうして農民、商人、上流階級の婦人、さらには皇室関係の人々に至るまで、日本人はみんな着物と帯によって身分が区別されているのである。

上陸最初の日の夕方をフランス人宣教師のもとで過ごした私たちは、神戸の鉄道駅に向かい、そこで東京行きの列車を探した。幸い日本語の他にローマ字の標示が見つかったので、東京行きのホームに行くのに問題はなかった。その列車は停車する駅の少ないもので、五~六時間あまりで東京に着くのであった。

一九三四年十二月十日、ついに私たちは、まる一カ月に及ぶ旅行の最終目的地である、あの巨大な日本の首都・東京駅に降り立った。

心は早くも新しく始まる生活の虜になっていたとはいえ、大勢の群衆の中では、自分たちはやはり外国人であると私たちは強く感じていた。「言葉の壁」は越え難く、私たちは人々が密集しているこの大都会の中にあって、孤独であった。しかしそうした中でも、出会う人々の服装や習慣、行動をつぶさに観察しては楽しんだ。最初のうちその態度や習慣は私たちヨーロッパ人には何とも奇妙に思われ、時には教養がないとさえ思われた。しかしやがて、日本人の習慣は歴史的にとても古い起源にまでさかのぼる詩的で、ロマンチックな理由と密接に結びついていることを認めるようになった。日本人の習慣の全ての土台は、清潔さ・親切さ・実用性であり、それはヨーロッパ文化と比べてはるかに優れていると私には思われた。これから少しずつ紹介する機会もあると思うが、幾つかその習慣を挙げてみたい。

上海でスッポ神父は、東京のサレジオ会員ピエトロ・ピアチェンツァ神父に、「二人のイタリア人神父が十二月十日に東京に着くことを電話しておきますから」と約束してくれた。長い船旅の時と同様に、今回も東京のサレジオ修道会の神父さんたちは、実に兄弟的な温かな配慮でもって、私たちを親切に助けてくださった。

東京駅に着いた私たちは、この駅の余りの巨大さ、何百人何千もの人々が乗り降りする列車の発着する光景に圧倒されていた。まるで押し寄せる「人の波」で遭難するような気がした。駅の円柱の下に荷物を下ろし、「救い主」の訪れをひたすら待つ心境であった!

ピアチェンツァ神父は予定より少し遅れて迎えに来てくれた。その背の高さで、すぐ彼だと分かった。ピアチェンツァ神父は平均的な日本人より、際立って背が高かったのである。私たちは簡単に初対面の挨拶を交わしたが、彼が同郷のピエモンテ出身であること、彼の兄弟がアルバ近郊の町の主任司祭であることなどを知った。私たちは束の間、故郷のランゲにいるような心地よい気分を味わった。

ピアチェンツァ神父に連れられてタクシーに乗り込み、東京駅から二キロほど離れた三河島という、どちらかと言えば貧しい人々の住む地区へ向かった。そこにはサレジオ修道会の修道院があり、ピアチェンツァ神父が管理する小教区教会があった。私たちは約三週間、サレジオ修道会の修道院に滞在し、そこで日本語との”格闘”を開始した。

その後、私たちはパリ外国宣教会のA・シャンボン東京大司教から、サレジオ修道会の修道院から出て別の場所に移り、そこで日本語を系統的に学ぶように言われた。

私たちがいったいどこに移ったらよいか途方にくれ、ましてやお金がないことをとても心配しているのを知って救いの手を差し伸べてくれたのは、やはりあのピアチェンツァ神父であった。

五十年たった今でも、当時の私たちの心情を簡単に思い出すことができる。これまで語ってきた中で私は、目的に向かって進んで行くにつれ、異なる文化圏との接触によって自分の心に折々に侵入してくる思いについて説明してきた。当時の私の頭に取りついていた疑問や不安は当然、想像のできるものであった。すなわち、この宣教旅行はいったいどうなるのだろう? 日本で私たちの使徒職を始めるにはどうしたらいいのだろう? 克服できない障害に出合うのだろうか?などである。しかし、こうした煩いや心配が波のように襲いかかり、恐れを引き起こすかと思われたその時にあっても、すべての障害は乗り越えられ、どのような犠牲と困難にもかかわらず、アルベリオーネ神父がこのような遠い国に私たちを派遣した目的は「最後には必ず達成できる」という強い確信が、私たち全員の心の支えになっていた。

マルチェリーノ神父はどんな苦境に陥っても、目的を達成するための万全の心構えといったものを周囲に示していた。彼は考え、祈り、そして将来に対して常に、そして静かに計画を立てていた。彼はそばにいる私たちみんなに、すべては順調に進み、困難はやがて消滅し、障害は重大なものにはならないという印象をいつも与え続けていた。そうした彼の強さと勇気、楽観主義といったものは、私にも大きな影響を与えていた。

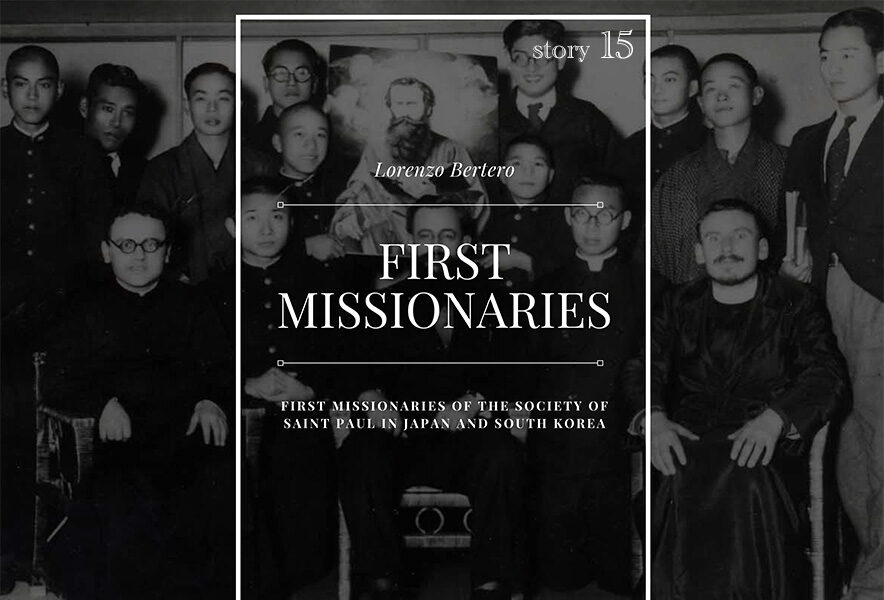

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年