新しいバイクはすばらしかったが、私のように運転が未熟で愚かなドライバーにとって、この新車は、いかんせん速や過ぎた。道路は今のようにまだ混雑していなかったので、スピードを出したいという誘惑は大きかった。

私は数カ月の間、特に事故も起こさずに運転していた。しかし一九三四年の十月、この「すばらしい奴」は突然言うことを聞かなくなり、坂道で私の信頼を裏切った。

ある日の午後、私はアルバからトリノに行かなければならなくなった。事故は、アルバカナーレ通りのモンベッロの坂で起こった。速度はいくらか控えめであったが、当時の坂道は幅が狭く、曲がりくねっていて、舗装は劣化していて危険だった。モンベッロの最初のいくつかの急坂にさしかかったとき、急に私はバイクのコントロールを失った。道からはみ出さないよう懸命に努めたがうまくいかず、私は県道の坂から四~五メートル下にバイクもろとも転げ落ちた。右足が重いバイクの下敷きになったまま、まったく身動きがとれなくなっていた。私は大声で助けを求めた。近くのブドウ園で働いていた何人か助けに来てくれた。そして苦労して、やっとのことバイクを道路に戻すことができた。バイクには大きな損傷はなく、ハンドルが曲がって、ペダルがつぶれていただけだった。

足がずきずき痛み始めていたが、弱みを見せるのが恥ずかしかったので、助けてくれた人たちにお礼を言って、バイクを起こしてその場を離れた。ボルボーネの村を過ぎてからバイクを止めてみた。痛む足の靴を脱いでみると、そこは心配なほど腫れあがっていた。私は靴を靴ひもで首に掛け、運転を続けた。アスティのカナーレ・サン・ダミアノの別れ道で行き先を変更した。トリノへは行かず、右折してアスティへの県道に入った。足がひどく膨れあがってきたからである。道を走りながら私は反省し始めた。「今度ばかりは、愚かさが限度を越えたようだ。サン・ダミアノで止まって、パウロ会会員のアゴスティーノ・モンティコネのお母さんの所に行こう。立派な方だから、何とか足の手当てをしてくださるだろう」。心の中で幾らかのためらいつつも、私はそう決心した。

サン・ダミアノに着いて私の足の具合を見た途端、敬愛するこのご婦人は驚いて叫んだ。

「まあ、ベルテロ神父さん、いったいどうしたんです! さあさあ、すぐ中に入ってください。お医者さんを呼びましょう!」。私は急いで答えた。「ありがとうございます。でも、お医者は呼ばないでください。別にどこもけがはしていませんし。ただこの足が言うことをきかないだけで……」。

彼女は私を大きな肘掛け椅子に座らせ、痛む足にぐるぐると包帯を巻いてくれた。十分ほどすると、痛みはほとんど完全に消えていた。その代わりに、今度は頭が少しクラクラしてきたが、私は何も言わなかった。モンティコネ夫人は私に飲み物を渡してくれた。

気分はかなり良くなり始めた。彼女は「ベルテロ神父さん、お医者が要らないなら、せめてアルバの修道院に電話しましょう」。「いいえ、母院に面倒をかけるほどのことではありません。それに、もうすっかり気分が良くなりましたから」。そう言いながら、私は椅子から立ち上がった。

包帯をした足を引きずりながら、私は夫人の家を出て、バイクに乗ってアルバへと向かった。気分はあまり良くなかったが、スピードを抑えて慎重に運転を続けて、ようやくアルバの聖パウロ修道会の本部にたどり着いた。ここでやっと一息つくことができた。しかし、私は上長や友人たちに見られるのが恥ずかしかったので、誰にも見られずに病室に行きたかった。しかし、それはだめだった。

バイクを建物の壁に立てかけて、教会の石段の一段目に腰を下ろした。目はかすみ、頭は痛み、今にも気を失いそうになっていた。私は自分に言い聞かせた。「スピードを出し過ぎるとどうなるかを、お前は身をもって学んだのだ。バイクが馬車を引く馬のようなものではなく、手ごわい機械だということを、お前は知らなかったのか?」。

数分後、誰かが知らせてくれたのだろう。優秀な看護係のG・エンリチ神父が近づいて来て、私を病室まで運んで行ってくれた。一時間ほど手当てをした後、私は立ち直り、杖を頼りに足を引きずりながら自分の部屋へ向かった。その後、看護係の会員の心のこもった手当てを受けながら、私は一週間療養した。思えばこの時まで私は、一日たりとも病気で休んだことはなかったのである。

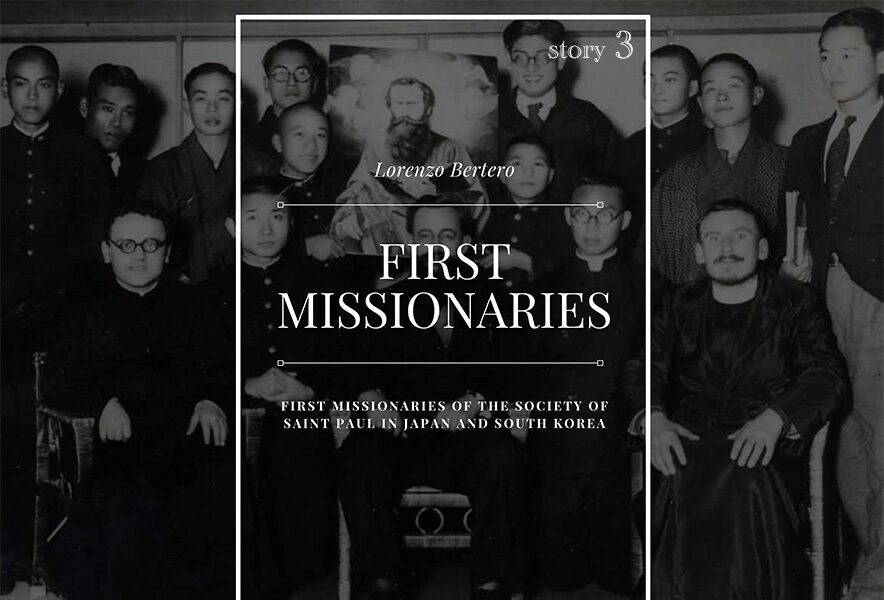

ロレンツォ・バッティスタ・ベルテロ著『日本と韓国の聖パウロ修道会最初の宣教師たち』2020年